中华优秀传统文化是中华民族的精神命脉。为让听障学生以更直观的方式走近中华优秀传统文学作品,西安工业大学文学院师生团队发起了“文脉润无声——听障群体中华传统文学传承数智化平台”项目。项目借助前沿智能技术和多模态资源整合,致力于打造一个无障碍、个性化、沉浸式的中华传统文学数智化学习平台。

图 1团队成员与西安市第二聋哑学校教师合影

走进校园,发现真实需求

自2024年9月以来,团队开展实地调研,走进西安市第二聋哑学校等特殊教育学校,深入课堂观摩,与教师和学生面对面交流,收集一线需求。调研中,学生们普遍希望在学习诗词时能有更多直观、可视化的资源,以获得更清晰的理解和更强的代入感。

“很多时候只是读文字,我很难体会到诗里的意思,如果能有图像或视频讲解,就容易理解多了。”学生魏成豪在交流时说。

教师们则提出,现有的教材和课件在资源整合度上有限,如果能依托智能技术提供多模态的教学工具,不仅能提高备课效率,也能更好地满足学生的学习特点。特教教师孟引妮表示:“我们很需要这样的资源,它能真正贴近孩子们的需求。”

图 2团队成员与西安市第二聋哑学校学生进行交流互动

数智赋能,丰富学习方式

针对师生提出的需求,团队在平台中整合了古诗词资源,推出手语翻译视频和配套图文注释,帮助学生逐句把握诗意。与此同时,还设计了知识卡片和背景材料,方便学习者延伸理解。在此基础上,平台进一步尝试引入虚拟现实技术,把诗词中的意境转化为可感知的场景,让学生能够在沉浸式的体验中更深入地理解作品。

“平台不仅服务学生端,还为教师提供多样的备课资源和辅助工具。我们希望它既能满足教师教学的需要,又能成为学生乐于使用的学习伙伴。”项目成员张颖介绍说。

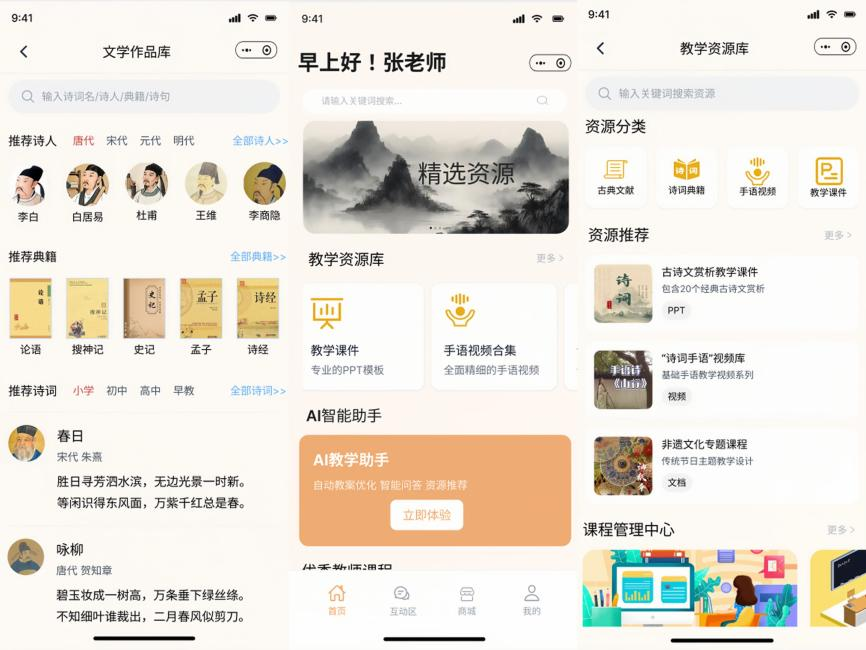

图 3“文脉润无声”平台部分界面功能展示

校园推广,引发青年关注

6月初,“文脉润无声”项目在西安工业大学举办了系列宣传活动。许多学生表示,这一项目不仅为听障群体打开了接触中华优秀传统文化的新窗口,也让更多青年意识到教育公平与文化传承之间的紧密联系。

与此同时,团队还邀请西安市第二聋哑学校的部分师生参与平台内测,现场提出改进意见。一位特教教师在试用后说:“整体使用下来,我觉得这个平台很实用也很贴心。它不仅提升了教学效率,更重要的是,帮助孩子们以更直观的方式理解中华优秀传统文化。”

展望未来,持续打磨提升

在调研与实践中,团队收集了多方意见:如何让手语视频分段更清晰、注释与图示同步展示更便捷、沉浸式体验课堂应用更贴合教学节奏……这些反馈将成为项目下一轮升级的重点。

“我们希望平台功能不断优化、资源持续丰富,把更多经典诗词和文化元素纳入其中,让每一个使用者都能从中汲取文化力量。”项目负责人张欣雅说。

未来,团队将继续完善平台功能,扩展资源覆盖,让中华优秀传统文化在数字化时代惠及更广泛的群体,增强文化认同和民族凝聚力。

图:张颖 文:张欣雅

快速链接

后台管理

快速链接

后台管理